園内マップ

-

太陽の広場レクリエーションゾーン

-

小食土(やさしど)廃寺跡レクリエーションゾーン

小食土(やさしど)廃寺跡レクリエーションゾーン -

管理事務所レクリエーションゾーン

-

冒険広場レクリエーションゾーン

冒険広場レクリエーションゾーン -

もみじ広場レクリエーションゾーン

-

市町村の森レクリエーションゾーン

-

石楠花(シャクナゲ)のみちレクリエーションゾーン

-

花畑レクリエーションゾーン

-

サイクリングコース・第1・2サイクリングセンターレクリエーションゾーン

サイクリングコース・第1・2サイクリングセンターレクリエーションゾーン -

ローラーすべり台レクリエーションゾーン

-

展望広場・展望台展望ゾーン

-

辰ヶ台遺跡(たつがだいいせき)中央林間ゾーン

-

お花見広場中央林間ゾーン

-

梅林中央林間ゾーン

梅林中央林間ゾーン -

紫陽花園・紫陽花のみち中央林間ゾーン

-

花木園中央林間ゾーン

花木園中央林間ゾーン -

下夕田池(シモンタイケ)中央林間ゾーン

-

竹林中央林間ゾーン

-

四季のみち中央林間ゾーン

四季のみち中央林間ゾーン -

春のみち中央林間ゾーン

-

秋のみち中央林間ゾーン

-

冬のみち中央林間ゾーン

-

萩のみち中央林間ゾーン

-

休憩広場中央林間ゾーン

-

展望園地中央林間ゾーン

-

テニスコート/野球場/サッカー場スポーツゾーン

-

多目的広場スポーツゾーン

-

疎林広場スポーツゾーン

-

昭和の森フォレストビレッジ宿泊・野外活動ゾーン

-

第1駐車場第1駐車場

第1駐車場第1駐車場 -

第2駐車場第2駐車場

第2駐車場第2駐車場 -

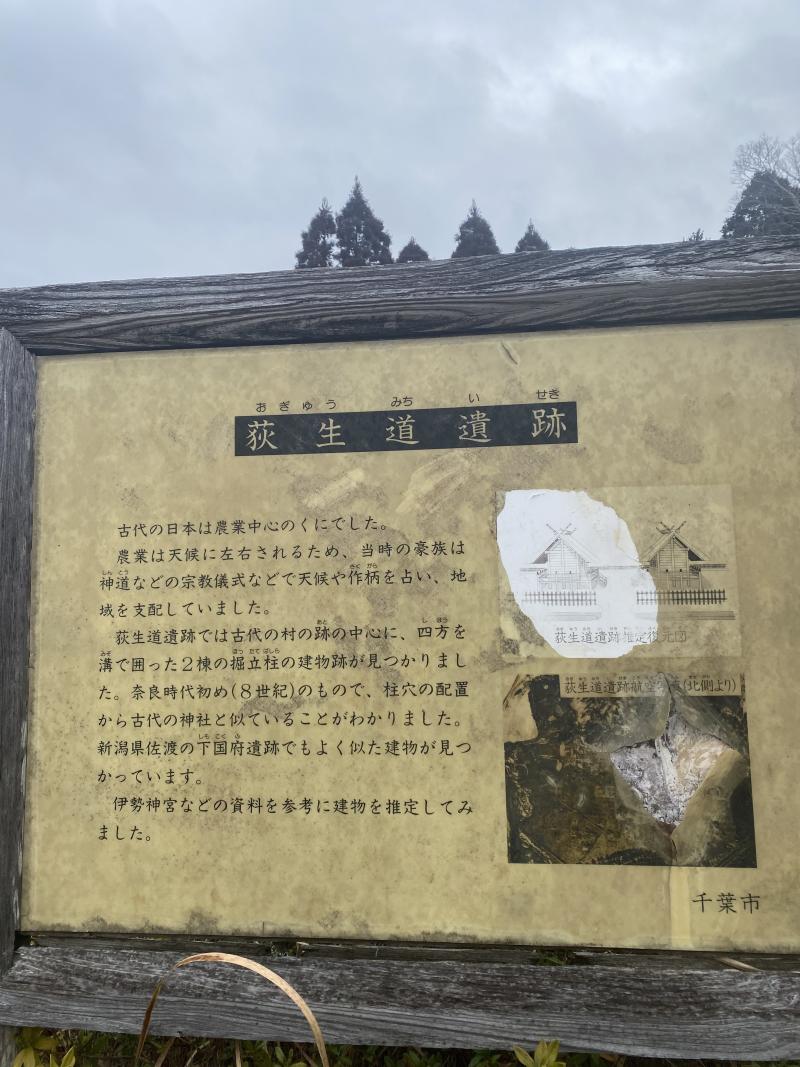

荻生道遺跡(おぎゅうみちいせき)第2駐車場

荻生道遺跡(おぎゅうみちいせき)第2駐車場 -

第3駐車場第3駐車場

第3駐車場第3駐車場 -

小中池

小中池